2013年04月17日

2011年10月18日

Sirius Connection

「2012:シリウスコンタクト」開催直前!USTREAM無料セミナー

VOICE社主催の

「2012:シリウスコンタクト」開催直前!USTREAM無料セミナー

開催のご案内

10/18(火) 20:00~20:45(終了予定)

「SJ-TV」番組URL:

http://www.ustream.tv/channel/sj-tv2

無料!

2009年08月06日

The God Star

シリウス (Sirius) はおおいぬ座星で, 学名はCanis Majoris(略称は CMa。太陽を除けば地球上から見える最も明るい恒星。意味はギリシャ語で「焼き焦がすもの」「光り輝くもの」を意味する「セイリオス(Σείριος, Seirios)」に由来、中国語では天狼 (Tiānláng) と呼ばれる。和名は『青星(あおぼし)』と呼ばれている。

別名の一つは「The God Star」になる。その理由がわかるような気がする。。

別名の一つは「The God Star」になる。その理由がわかるような気がする。。

2008年01月18日

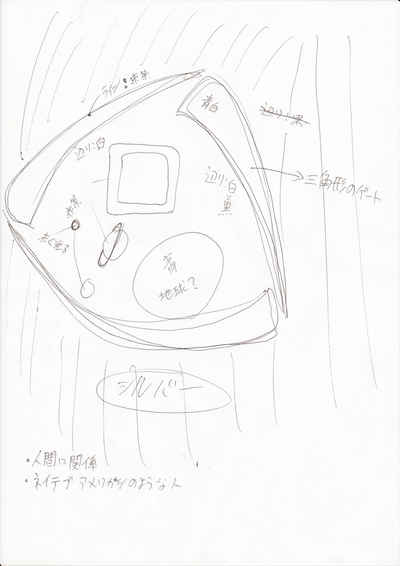

子供から透視したシリウス

最後のTRVの卒業式の打ち上げPartyで登場した子供たちに

即座「TRVをやって見ない?」と聞いたら「ウン!」と言って以下

のスケッチをしてくれた。当然そのターゲットは知らない!

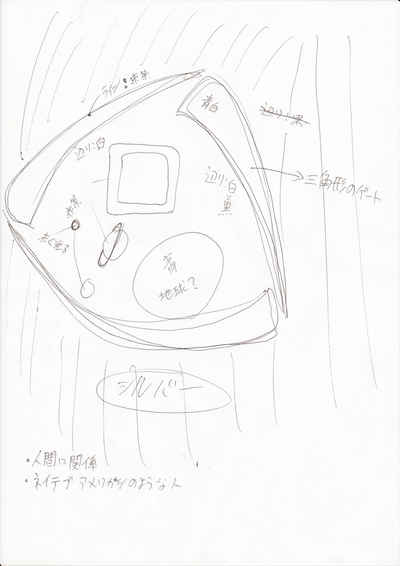

この上は15才の男性のTRVスケッチ

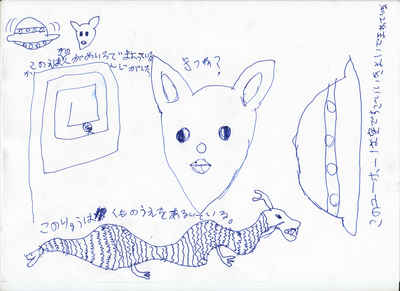

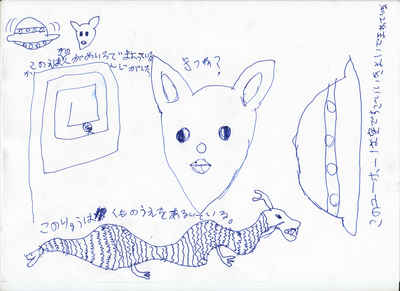

8才の女の子(本当は天使?)のスケッチ

即座「TRVをやって見ない?」と聞いたら「ウン!」と言って以下

のスケッチをしてくれた。当然そのターゲットは知らない!

この上は15才の男性のTRVスケッチ

8才の女の子(本当は天使?)のスケッチ

2008年01月10日

シリウスの陽明け

宇宙一の明るい星はシリウス

新しいシリーズとしてシリウスについて今までの学んだことを皆さんにお伝えすることにした。

この星は間違えなく、我々地球人にとっては最も大切な存在であることが僕の信念だけ

ではなく、このシリーズを通して、やはり古代からはそう思った人間は遥かの多いかと言う

風にわかるであろう。全世界、歴史の如何なる時代を問うわず、シリウスは親分だった。

まずは基本的な情報から、現代科学の観点から見たシリウスはどんな星だろうか?

「シリウス(Sirius)はおおいぬ座α星で学名はα Canis Majoris(略称はα CMa)。

太陽を除けば地球上から見える最も明るい恒星。意味はギリシャ語で「焼き焦がすもの」「光り輝く

もの」を意味する「セイリオス(Σείριος, Seirios)」に由来、中国語では天狼(Tiānláng)と呼ばれる。

和名は『青星(あおぼし)』と呼ばれている。

シリウスはシリウスA及びシリウスBの2星からなる実視連星である。シリウスBが発見される前は

一つの星と考えられていたがシリウスAの軌道に揺らぎが発見され、このことをきっかけに伴星で

あるシリウスBが発見された。

実視連星といっても、主星(シリウスA)と伴星の光度差が極めて大きく、また近くにあるため、伴星

が主星の光で遮られてしまい、小さな望遠鏡で伴星を見るのは無理である。なお、伴星シリウスB

は最初に発見された白色矮星である。

この連星系は太陽系から5番目に近い恒星である(但し、連星をひとつと数える)。」

では日本ではこの恒星の名前はどういう風に言われてきたのであろうか?

調べればこの面白い情報があった:

シリウスの和名

(C) 1998 Yukiko Tsuchiyama. All rights reserved.

★青星(あおぼし)

岩手・能登・その他東北地方の多くの場所で伝わる名前。野尻抱影氏が最初に聞いた

シリウスの和名がこれだったという。青白く輝くシリウスそのままといった名前なので,とても覚え

やすい。

★後星(あとぼし)

すばるに続いて昇るアルデバランに使われる場合もあるが,オリオンの三ツ星に続いて昇

るシリウスを,こう呼んだ地方もあるらしい。目立った星の後を付いてくるように見える明るい星を,

こう呼びたくなったのかも。

★大星(おおぼし)

岡山・広島・香川・高知・三重など,主に中国・四国地方でこの名前が見つかっている。東北

をはじめとする東日本で“青星”なら,それに対して西日本は“大星”なのかもしれない。明るく大きく見える星ってことで,これも青星と同様見たままの名前で覚えやすい。

★風星(かぜぼし)

能登輪島の漁夫が,夜明け前にこの星が出る頃に風が吹くので,青星のことを風星とも呼

ぶのだと言ったそうだ。星の和名の話を聞くと,漁業を営む人たちにとって星がいかに重要な役割

を果たしたのかがよくわかる。

★絵の具星(?)(えぬぐぼし)

岐阜で見つかった名前で,野尻抱影氏は“絶えず色を変えるから”この名前ができたのだろ

うかと言っている。

★雪星(ゆきぼし)

秩父の吉田町では,雪が近いことを教えるシリウスをこう呼んだ。美しい名ではないか。

十一月の異名に“雪待ち月” という名称があるが,シリウスは11月の終わりになると,ようやく

午後10時くらいに見えるようになる。そして年の瀬を迎える頃には,午後8時には東南東の空へ

昇ってくる。シリウスが見えやすくなると雪が近づく道理である。白い雪に青白いシリウスは,

さぞかし冴え渡って映えることだろう。

★烏賊引き星(いかびきぼし)

播州高砂に伝わる名前。この星が昇ってくるとイカ漁の季節になるという。イカ漁は,すばる

の出に始まり,この烏賊引き星の出で終わるのだそうだ。

当時,暗い海の上,きっと星以外に何の目印もなかったのだろう。星は命の光だったのかもしれない。

★南の色白(みなみのいろしろ)

出雲地方に伝わる名。プロキオンのことを色白と呼び,シリウスのことを南の色白と呼んだ

らしい。

この色白という名前,好きな星の和名ベスト3なんてものを選んだことはないけれど,私がそれを選ぶなら,まさしく3位以内に入りそうだ。響きが優しく美しい。

★きらきらぼし

岡山県で見つかった名前。野尻抱影氏は,これも絵の具星と同じように,シリウスが瞬いて

色を変えていく様子を言ったものだと解釈している。

しかし,この名前に説明などいらないであろう。何しろ一目瞭然だ。

説明もいらない名前があったりすると,やはり日本人には日本の名前がわかりやすいんだなぁと

変に納得してしまうのである。

★光坊主(ひかりぼうず)

長崎県諫早市付近に伝わる名前。とあるお坊さんが星になった姿だと思われているらしい。死んだ

ら星になるという伝説は,世界共通なのだろうか。」

土山さんの研究はなかなか面白いですね。やはり日本ではこれだけのちがう名前

で認識されてきたシリウスはただの恒星ではないということが理解できる。もちろん明るい

から特に注意されることが確かだけれどもそれだけではない。他の星と違う意味がある

と思われることが僕の体験から言える。つまり情報だけではんく体験に基づき、僕は

シリウスは我々のこれから体験する「イベント・ホライゾン」に対して一番関係している。

では次回はそれについてリポートします!