2011年07月16日

2011年07月09日

Prologue finishes

Alex Grey: Wounded Healer

ガブリエル、終わったよ。すべては過ぎ去った・・・。さあ、どんな気分だね?

ドンの歌は、バナナの葉のリズミカルな動きに合わせて、少し早いテンポの美しいハーモニーに変わっていた。

ガブリエルは、まだ深い淵の中にゆっくりと漂っていた。彼の内臓はあたりに撒き散らされ、頭は動体からポトリと離れた。

シャーマンによる聖なる歌が突然止まった。野鼠が、再びカヤカヤカヤと甲高い声をあげている。

「さて、君たち2人は、もう1回ハーブを飲まなくてはならない。仲間は、もうあちら側へ行っているよ。3名全員が自分の内側への旅をして“夜の主”であるレインボー・ジャガーに会わなくてはならないんだ。彼こそが、2012年の扉を開けてくれるんだからね。扉の向こうに、行けるかもしれないのだから・・・」

そう言われた虹虎だったが、その旅への燃料であるハーブはもう必要としていなかった。彼は完全に静かになりぼんやりと沈黙していた。

彼は、今、一歩先の世界を歩いていた。今、彼の目の前にはエジプト神話の女神であるイシスのゲートがあった。近づいてくる彼にむかって、イシスは微笑みながら言った。

「勇気を出したわね、わが息子よ。おかえりなさい!」

2011年07月01日

Translator's afterword

=筆者インタビューを含む=

訳者あとがき

訳者あとがき

西元啓子

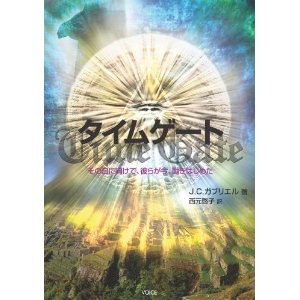

エハンさん、いや、J.C.ガブリエルさんより執筆中の『タイムゲート』のアウトラインを最初に聞いたときに、“大人のためのハリー・ポッター”のような、もしくは、“インディー・ジョーンズ”みたいな物語だなと思った。

魔法あり、タイムトラベルあり、異次元への旅ありといった神秘的な部分に、世界を旅する冒険物語の要素ありと、子供の頃に読んだSFファンタジーの世界が満載でありながら、“大人の”とするのは、スピリチュアルな観点から見た性エネルギーについて触れている点、そして、ヤクザという裏社会を生きてきた人間の生き様が見えるハードボイルドな部分に加え、変性意識の扉を開くハーブ、アヤワスカが連れて行く地獄と天国の世界などは、やはりこの小説が大人のためのものであることを示しているといえるだろう。

けれども、その読者ターゲットは、決してスピリチュアル好きの人に限ったものではない。

この小説は、2012年のその日に向けて、タイムゲートの扉の向こうへ旅立つために謎解きをしながら、旅を続けるガブリエルとその一行の物語であるが、2012年からの新しい時代を生きるためのヒントが詰った本でもある。

スピリチュアルと呼ばれる世界になじみのある人なら、「2012年問題」については、少なくともこのトピックに関しては、各論が交わされていることも知っているだろうし、すでに、自分なりの見解を持って意識改革に取り組んでいる人もいるだろう。もしかして、実際に具体的に何らかの準備をはじめている人もいるかもしれない。

けれども、スピリチュアルに興味がない人、もしくは、まったく2012年問題について意識を向けたことがない人はどうだろう。彼らは、このまま、この問題にまったく触れずに、今後の激動の時代にまっさらの状態で突入していくのだろうか?

実はそんな、いわばスピリチュアルにあまり興味のない人々にこそ、この小説を読んでもらいたい、というのが筆者の狙いでもあった。なぜならば、地球の住人たちは、スピリチュアルに興味があろうとなかろうと、全員が2012年とそれ以降の世界を一人ひとりの“魂の成長の度合い”で受け止め、体験し、変容し、自らが選んだ現実にむけて旅立つことになるからだ。

この小説を書いたきっかけについて、ガブリエル氏はこう語っている。

「今まで2012年について研究してきて得たすべての情報を、難しいサイエンスではなく、1つの物語として面白く、わかりやすい形で提供したいと思いました。宇宙のこと、多次元・異次元のこと、そして、そこに住む人類以外の生命体の存在のことなどは、新しい時代を生き抜くために理解しておくべき重要な要素です。さらに、これは私が実際に体験したユニークなイベントがストーリーの根本にあるのですが、それは、ドキュメンタリーとするには、あまりにも信じられないような事実が基になっているので、ノンフィクションでありながら、フィクションとして提供せざるを得ないと思ったのです」

そこで、ガブリエル氏は、この小説を名付けて“ファクション(ファクト;事実を元にした小説)”とした。

見えない世界のことは、スピリチュアル好きの人はともかく、信じる、信じない、の前にアレルギー的に苦手として避けている人々もいる。

特に、スピリチュアルの事象をリサーチやデータに基づき、よりサイエンスとして捉えているガブリエル氏だからこそ、そんな人々に向けて、この奇想天外なストーリーをドキュメンタリーとして伝えるわけにはいかなかったのだ。信じがたい内容だからこそ、広く一般の人に伝えるには、“ファクション”という手法をとることがベストだったというわけだ。

ちなみに、私も最初はある程度、この小説には事実が織り込まれているというのは知っていたのだが、その実際の“ファクトぶり”を聞いたときには、さすがに驚いてしまった。

小説中には、虹虎と天ノ山という元ヤクザの幹部たちが登場人物として出てくるが、ガブリエル氏のもとに、あるヤクザの幹部から2012年の映画を撮りたいと連絡が入ったのは事実だそうだ。そこまでなら、なんとなくまだわかるのだが、さらに、そんなヤクザたちが、実際に地下シェルターの建設を進めているなど、来るべき新しい時代への準備をしていることまでもが事実らしいのだ。

「数年前、ある不思議なグループを組織した人物から、2012年をテーマにしてドキュメンタリー映画を撮って欲しいという依頼を受けたのは事実です。残念ながら、このプロジェクトは結果的に実りませんでしたが、この機会は、私にとって、いわゆる普通の日本人がアクセスできないような世界を垣間見るきっかけにもなったのです。何しろ、一見、裏社会で生きているとも思われるような人々が、実際には、それこそ裏の世界で、すでに地下シェルターのようなものも準備しはじめていたり、宇宙の存在たちとも交流をはじめていたりするのです。

彼らは、異次元の世界や2012年への理解や知識も大変深く、彼らなりに、2012年以降の新世界秩序を創ろうとしていました。もちろん、私個人としては、国粋主義者的な考えに傾きがちな彼らの意見すべてに賛同しているわけではありません。けれども、資金力を持ち、色々な意味で世の中に影響を与えることのできる彼らが、元来、日本人が持っていた良さである協調性や調和を大事にしながら、平和を基調とする新しい世界を創ろうとしている計画を知ったのは驚きでしたし、素晴らしいとも思いました」

小説中では、かつては極道の世界を生きた男、天ノ山が、現在は平和活動家として、天皇を中心とするワンワールドを目指しているという発言がある。

また、天ノ山に加えて、幼い頃に親との別れを体験し、究極のサバイバル人生を送ってきたカリスマ性を持つヤクザ、虹虎の存在も同様である。一見、暴力的な闇のボスともいえるこの二人が、日本人としての高い精神性を持ちながら、時には、ガブリエルやメアリーが舌を巻くほどの歴史~経済~スピリチュアルまでの幅広い知識を持ちあわせる彼らのキャラクターとは、実際の人物観察がベースになっているのだろう。

さらに、主人公のガブリエルは、まさに日本で30年過ごしたガブリエル氏自身がモチーフになっているのは誰もがお気づきになると思うが、日本人のマインドを主観的にも、客観的にも理解することができるガブリエル氏にとって“日本人である”、ということは、私たち日本人が自分たちでは気づかないものの、それだけで大きな意味を持っているようだ。

「戦後、日本人はほんの短い時間で、焼け野原のゼロの状態から、とてつもない先進国にまで国を再建してきました。さらに、軍国主義一色だった体制から民主主義へのシフトも素早かった。これは、日本人の素直さ、協調性、教育レベルetc.すべてを含む日本人の高い潜在能力がそうさせたのです。今回の大震災の後の対応を見ても、日本人の精神性を世界が賞賛していたのも1つの例といえるでしょう。アセンションと呼ばれる言葉を“新しい生き方”という意味で捉えるならば、日本人こそが、それを可能にできる人々でもあるのです。挨拶しあう、協力しあう、相手を思いやる、そんなシンプルで簡単なことが海外では個人レベルでできても、集団のレベルで出来なかったりする。世界各地でアセンションの準備を進めているグループは幾つもありますが、国レベルで準備できる国があるならば、それは日本であり、日本人たちだといえるでしょう」

小説の中では、そんな日本が戦後、ショッピング大国となり、“プチ・アメリカ”のようになってしまったと虹虎が嘆いているが、きっとそれは、ガブリエル氏自身の憂いでもあるのだ。すっかり忘れてしまった大和魂のスピリットを、今、私たち日本人たちが、ガブリエル氏によって思い出させてもらっているのかもしれない。

このように、小説の登場人物たちの発言は、ガブリエル氏の思いが各人のキャラクターを通して吐露されている。

あるときは、シャーマン、ドン・イグナチオとなり、あるときは、日本人の天ノ山や虹虎、そしてあるときは、錬金術師のカスタネダやサンジェルマン、そしてサイキックのメアリーと七変化しながら、ガブリエル氏は小説中で、日本人たちに訴えかけている。

そういう意味においては、この小説は、どちらかというと物語の流れをマクロに辿る、つまりストーリーの展開を楽しむものというよりも、こうした登場人物たちのミクロな会話や発言にこそ意味があり、そこに注目するものではないのか、ということに翻訳しながら気づいた。

実際にこの物語は、タイムラインに沿って流れていない。プロローグがストーリーの流れでは最終章にあたるなど、各章がそれぞれ読者を惑わすかのように順不同に入れ替わっており、“時間の軸はあってないもの”、というのがまさにギミック化されたものとなっている。

これこそが、「時間は、まぼろしなんだよ」というガブリエル氏からのメッセージではないだろうか?

さて、この物語のもうもう1つ大きいファクトの部分はイタリアの地下神殿の部分だ。スピリチュアル事情に詳しい人なら、イタリア北部に現実に存在するコミュニティ、「ダマヌール」を思い浮かべる人も多いだろう。

実際にダマヌールでは、地球のエネルギーの流れであるシンクロニックラインが交差する場所の地下70メートルの場所に神殿が造られており、各種セラピーや実験を通して、宇宙とのコンタクトなども進められているという。

物語では、フィクション部分として、中世から生き続けている錬金術師たちが地下神殿のタイムキャビンで儀式を行うが、この“儀式”という概念は、ガブリエル氏の中で、2012年問題を語る上でも重要な役割を果たしている。

「現代人はすっかり忘れてしまっていますが、古代から世界中の至る場所で、人間は自然に対して、目に見えない偉大なる存在に対して、畏敬の念を払い、儀式というものを行なってきました。儀式の中で、祈りや瞑想を通して、人間が意識を集中させたときに生まれるパワーには計り知れないものがあるのです。このままのタイムラインが進めば、2012年のイベントは破壊的なものかもしれない。けれども、多くの人々がこの時期を進化のタイミングだと意識して、心を合わせて儀式を行えば、違う未来も可能かもしれないのです。

この動きは、すでに宇宙へのゲートを開いたといわれた、1987年の地球規模のイベント、ハーモニックコンバージェンスからはじまっていますが、今からさらに多くの人々が共に目覚めることで次元の要素が変化するかもしれません。それほど人間の意識、想像力のパワーは偉大なのです。2012年のイベントとは、人間の意識の中で行なうものなのです」

当然ながら、ガブリエル氏のいう儀式とは、私たちが自分たちのエゴのためにだけ、神社に行って参拝をすることとは全く違うものである。小説の中に何度も出てくる、2012年の鍵である“進化”のために人類が心を揃えて真剣に行うものなのだ。

では、その儀式をすると、未来はどのように変わるのだろうか?

「意識のフィールドが変わると、外の世界の現実が変わります。例えば、同じ地球にいながらも、テレポーテーションをしたかのように、自分の時空を変えることができるのです。極端にいえば、この世はすべて幻。良い事も、悪いことも、人間のイマジネーションが作り上げているのです。そして、祈りのパワーは、神のパワーと融合することで天国にもなりますが、その逆もまた、ありえるのです。

2012年に関しても、全員が全員、全く同じ結果になるわけではない。その時が来れば、外の世界が変わっている人と、そうでない人の大きな差が出ているのではないでしょうか。私たちのハートは、この次元以外に存在しているのだ、いうことに気づけば、奇跡だって起こせるはずなのです」

アセンションという言葉の定義において、今までの古いシステムの地球と新しい地球の二つに分かれる、と表現するスピリチュアリストもいるが、ガブリエル氏の意見もそれに近いものがあるのかもしれない。

ちなみに小説中では、コイヨリッティの祭りの場において、6万人が3日間祈り続けることで、とてつもないエネルギーが生まれ、一行は精霊のエネルギーに遭遇することとなるが、実際に、ガブリエル氏はこれをリアルに体験したそうだ。

もし、こういったことが可能ならば、地球に届く高まりつつエネルギーを人類全体の祈りの力で使えるのではないだろうか、ということも現実味を帯びてくる。

最後に、この小説はミクロな会話の中に意味がある、としながらも、もしファクションであるならば、この小説がその後どうなるのかは、読者として知りたいところでもある。

例えば、現実的にも建設中であるという、小説中に何度も出てくる日本の地下シェルターの話は?そして何より、日本人、また全地球人たちは無事に2012年を乗り越えられるのだろうか?

ガブリエル氏いわく、この続きは、現在執筆中とのこと。

今後の大きなあらすじのポイントとしては、イタリアの地下神殿が西洋の中心ポイントなら、東洋の中心地点が日本の地下シェルターということになる。この地球における2つの東西のポイントで同時に儀式を行うことが、破壊に向けてフルスピードで向う、この世界の現実を変えられる鍵になるだろう、とのこと。地球が新しい次元への移行できるかどうか、それは次の小説で答えが出ているはずだ。そして、移行したとしたら、その先はどうなっているのだろうか?

それにしても、まったく、この物語はファクションだからやっかいでもある。

なぜならば、SFのようであって、リアルでもあるからだ。そして、そのタイミングは、もうすぐそこに来ている。もはや、私たちが暮らすこの現実の世界では、古い世界が音をたてて崩れ始めている。もう、古い世界にしがみついていては、新たな世界へのテレポーテーションは行なえないのだろう。

ガブリエル氏いわく、このマージナルポイントを通過するために、“左脳的な知識と情報”が必要だという。

ふわふわしたファンシーなスピリチュアルではダメであり、民俗学、歴史、宗教学、天文学、人類学、物理学etc.これらを短期間で一気に勉強し“理解”することが必要になってくる。

そこへ行くには、怪しい霊能力ではなく、受験勉強のような日々が必要になる、というのもまた面白い。

そのためには、大手メディアの画一的な報道から離れ、時間の使い方を変え、自分の内面を見つめなおすなど、生き方までを変えなければならないだろう。何しろ、私たちにすっかり染み付いてしまった既成概念を一掃しなければ、新しい場所へは行けないのだ。

でも、そんなに沢山のことを学ぶなんて、どこから取り組めばいいのだろう?そんな人たちにこそ、まずは『タイムゲート』が、その入り口に立つためのツールになって欲しい。

多くの人が目覚め、気づくことで、たぶん、この物語の続篇も変わってくるはずだ。なぜならば、これは、ファクションだから。そして、それをハーグ・ダナールのように後ろから指揮しているのは、実は、ガブリエル氏自身なのかもしれない。

2011年06月28日

Jaguar death

ガブリエルのビジョンには、大きなジャガーが登場していた。

獰猛さを振りまき、彼の周囲をゆっくり旋回しながら、獲物を目掛けて大きな口で近寄ってきた。まずい!殺されてしまう!そう確信した。この恐ろしいネコ科の動物は、しなやかに動きながらも、本当に容赦なく人を傷つけるのだ。

「ダイダイダイダディーダイダイダダ、ダイディーディーダイディーデデダ!」

酔いしれるようなチャンティングの声が、ジャングル全体を包み込む。ドンの魂は、時を超えて熱帯に吹く涼しい風のように一行の間をすり抜けながら漂っていた。

ジャガーは、ガブリエルの顔をめがけて力強く右足から飛び掛かって来た。その足先の鋭い爪が、月夜の中でギラリと光った。不思議なことに、すべての色は、ここの次元では、全く違った色彩に見える。それぞれの色は、まるで息づいているかのように鮮やかだ。ガブリエルは、最初の一撃で顔を引き裂かれた瞬間、スローモーションの動きの中で、その長い恐怖を味わっていた。

「さあ、今度は、その顔をぐちゃぐちゃにしてやろうかな?どうだね?」

ジャガーがテレパシーで会話をしてきた。獲物を狙ってうなり声を上げるジャガーの身体全体からは、とてつもないパワーがオーラのように発光している。ガブリエルは、心の内で絶叫に近い悲鳴を上げているはずなのに、彼の口は、すでに引き裂かれ、目玉もえぐられており、鼻や口と共にジャングルの血の海の中に転がっているのだった。

ドンの柔らかく軽快なメロディは、だんだんとボリュームが上がってきた。虹虎の泣き声もピークに達し、もはや呼吸困難になりながら、嗚咽にならない声を絞り出している。

虹虎を受け取った修道女は、彼を院内のベビーベッドに寝かしつけた。まだ赤子でしかない虹虎ではあったが、この時、ここからもう2度と出られないという絶望感を悟っていた。もう母親は決して戻ってこない。そんな失望の念が、小さな体の血管の中をぐるぐると巡っている。

天ノ山は、ぼんやりと虚ろな目でテーブルの足元を見つめていた。

自分が殺ってしまった男と過ごした日々が走馬灯のように駆け巡る。バカなことを言い合ってはふざけあったこと、義理と人情の任侠の世界で、盃を交わした舎弟として彼を可愛がったこと、やらねばならない“仕事”がつまづいたときには、叱咤激励の意味を込めて懲らしめたことなどが頭の中を行き来していた。

そして、もう決して会うことはない大阪にいる彼の娘と息子のこと。妻は暴力が耐えなかった夫との地獄のような暮らしから、やっと今、自由になっているのだろうか。

ドンの“イカロ(聖なる歌)”と呼ばれるシャーマンの歌声がだんだんと大きくなってくるにつれ、天ノ山の頭の中では、それらすべての出来事が畳み掛けるように襲い被さってきていた。

「ダイダイダディー、ダイダイダダイ、ダダデイ・・・」

「メアリー・・・、ちょっと、起き上がるのに手を貸してくれないか」

メアリーは、そのスペイン語の声に反応すると、すぐに立ち上がった。

その夜のガブリエルには、下腹の丹田のあたりでベルを鳴らしているような音がずっと聞こえていた。メアリーは肩にかけていたショールを素早くはずすと、足元がふらついている彼の腕を掴んで木の側に連れていった。

彼は、すでにこちらの世界に戻ってきてはいるものの、ジャングルを取り囲むエネルギーの波や光の渦などの内なるビジョンに、まだ圧倒されっぱなしだった。

突然、彼は座り込んだ。次の瞬間、肛門から次々と身をくねらせやってくる赤いヘビを外に放った。あまりのことに、あたふたとトイレットペーパーをなんとか掴み、苦しさにうめきながらメアリーに一人にしてくれと頼むのがやっとだった。彼は、これがあのジャガーからの次なる攻撃だとわかっていた。

今、ガブリエルが体験していることは、当然起こりえることであるとメアリーは頭ではわかっていた。けれども、その様子をいざ実際に見るとなると、一気に引いてしまうのだった。

彼女は、ドン・イグナチオの歌が今やピークを迎えている一行の輪の中に、ゆっくりと戻っていった。

ガブリエルは、ジャングルの森の中でも“樹木の王様”と呼ばれ、小枝から葉の天辺から幹の部分まで木陰を作ってくれる木にしなだれかかって、ズボンを穿きながら、ヨタヨタともたついていた。彼の排泄物は、足元を汚してしまっていた。

その時、ビジョンの中に、再びジャガーの姿が入ってきた。そこには、顔のついていない生き物がいた。次の一撃は、致命傷を与える決定的なものだった。大きな衝撃と共に、太ももに生暖かいぬめっとしたものが落ちてきた。

気づくと、それは自分の内臓だった。なんと、ジャガーの喉元からむき出しになっている象牙色の牙で、胴体が噛みちぎられてしまったのだ。

もう、体中がずたずただ。この顔のない生き物は、単に獰猛に見えながらも、したたかなことに、きちんと計算して襲ってくる。

さらに、最後に息の根を止めようとして、頚椎を目掛けて飛び掛ってくる。その、ガブリとかじる音が聞こえた瞬間、顔はないものの、キラリと光った冷静沈着な目が見えた気がした。それは、自分をすべてから解き放った目だ。それは“愛”そのものだった。

2011年06月27日

Meeting the past

アマゾン川流域に自生する蔓植物のアヤワスカで作るプランタには、DMT(ジメチルトリプタミン)という幻覚剤が配合されている。この物質は、もともと人間の身体の松果体の奥深くにも存在していて、それは人間が危機に瀕した非常事態にだけ使われる物質だといわれている。

松果体とは、脳の2つの大脳半球の間に位置する豆粒大の神経組織であり、ここの部分は、歴史的にも世界各地の様々な民族の伝承文化において、“第三の目”と言われている部分でもある。そしてこのパーツから、生死を分けるような緊急事態に、DMTが一気にリリースされるのだ。

そのとき、死の一歩手前で見ていた世界が、突如として美しい愛と光の世界や、身の毛もよだつような恐怖の世界に変わる。いわばDMTは、世界を二つに分ける扉の鍵になるのだ。

この扉は、長い人類の歴史の中であまりにも完璧に無視され続け、硬く閉じられてきた。しかし、この扉は、松果体が非常事態のサインを受け取り、活動的になった時に、恐怖か、もしくは歓喜の二つの世界へと、爆発的に扉を吹き飛ばすように開かれるのだ。

現代人たちは、このことをすっかりどこかに置き忘れてきてしまった。けれども、かつての人間たちは、そんな能力が備わっているのを知っていて、別の次元に自由に行き来することなどができたものだった。

それは、夢でヒントを与えられても、帰り道は自分で探さなければならないという次元だ。もし、地図から消されてしまった失われた世界へ行きたいなら、強い意志と勇敢さを持った者だけが、そこに入っていけるのだ。

ここジャングルの人々は、現代人たちがすでに失ったものをまだ持ち続けている。南米にやってきたスペインからの侵略者は、目に見える土地を物理的に征服はしたものの、もうひとつの世界は征服できなかった。

それは、シャーマンからの招待状がない限り行けない世界だ。そして、もちろん、この世界を一度知ると、その代償も大きい。なぜならば、今までの信念体系を揺るがすほどの体験にも直面しなくてはならないからだ。

また、この魔法の扉が一度開くと、あらゆる神秘現象に加えて、崇高かつ狂気的な超常現象にしばしば遭遇することがある。

「この世界で狂気だと思えることは、賢者にとっては神聖だったりする」という修道院の神学校時代に宗教学で教わった言葉をガブリエルは思い出した。

さて、聖母マリアを讃える声が次第に高まってくる中、儀式がはじまって、時間はすでに30分を過ぎていた。

そろそろハーブが効きはじめる頃だ。

“死の蔓”、もしくは“ビジョンの蔓”と呼ばれるアヤワスカが彼らをじわじわと征服しはじめた。

虹虎の顔には、自分の吐いた吐瀉物がかかっていた。彼は、突然襲ってきた吐き気に対応することができなかったようだ。このような吐き気の波は、すでにグループ全員を襲っていたが、何度か経験のあるガブリエルだけは、今のところ、なんとかぎりぎりの状態で持ちこたえていた。

その頃、天ノ山の方は、過去から今までどれだけ自分が重大な罪を犯してきたか、まざまざとそれらの映像を見させられていた。

彼が過去に、残虐なやり方で“消した”命の生々しいリアルな映像が、まるで再び自分がその現場にいるような形で再現されている。それもあろうことか、殺人者である彼の視点ではなく、殺された男の側の目線で、今、再びその時と同じことを逐一体験させられているのだ。

天ノ山は、その完璧なまでに演出された神聖なる審判の場で、今や絶体絶命の瞬間に追い詰められていた。何しろ、その裁判の判決を下すのは、裁判官ではなく自分自身の魂なのだ。彼はまもなく、無残にも自分が日本刀で切った男の痛みがどんなものであったかを、自ら同じように体験することになる。

虹虎は、止まらない吐き気に苦しみながら、同時に嗚咽の声を上げていた。

彼の心の奥深くのスクリーンには、一人のみすぼらしい身なりをした女性が胸元に包みを抱えている姿が映った。女性は、雨の中を濡れながら急ぎ足で必死にどこかへ向かっていた。彼女が抱きかかえた包みの中からは、何かの塊が力強くバタバタと動き出し、小さな鳴き声を上げている。

ある建物から、一人の白人の修道女が現れた。彼女はその包みを受け取ると、アイヌのまだ若い女性が今来たばかりの道を、再び急ぎ足でスラム化した通りまで戻る姿を静かに見つめていた。修道女が包みを開けると、幼い虹虎のつぶらな瞳が彼女をまっすぐ見上げた。

その子は、生まれたばかりの赤ん坊であるにも関わらず、何が起こっているかを察知したかのように、行き場のない悲しみと大きな喪失感を味わっていた。その大きな悲しみは、小さな体の細胞の1つひとつにまで広がっていく。その痛みは、実際に、身体の心臓から身体全体を引き裂かれるようなほどリアルに感じられるものだった。

それを今、全身で受け止めている虹虎の泣き声が絶叫に変わってゆくのを、その隣にいるマサミは、途方にくれておろおろとしながら、なすすべもなく彼を慰めていた。

「母ちゃん!!どうして、オレを置いていったんだよぅ・・・」

この夜、彼の質問に応えはなかった。

背中を丸めて、小さくうずくまった彼の身体は震えている。続いていた嘔吐は、いつの間にか治まっていた。彼の心の奥深くに溜まっていたものが、今、すべて外に吐き出されたのだ。

天ノ山は、うつぶせになった男から3メートル離れた場所にある、まだピクピクと動く手の持ち主の顔を、できればはっきりとは見たくないと思っていた。自身が2度目に刀を振りかざすと、それは男の右足に致命傷を与え、踏み込んで入ってきた古びた事務所の奥にある部屋の襖に大きな血しぶきを上げた。

すべては金のためにやったことだった。何百万もの現金を掴み取ったその手は、切られても、まだ自分が慕っていた兄貴と呼ぶ男の隣で震えていた。男には、死がすぐそばに差し迫っていた。助かる見込みは全くない恐怖が、天ノ山に覆いかぶさってくる。

自分がやったあまりに残虐すぎることは、次の瞬間、じたばたと最後まであがいていた男の首がはねられ、その場に断末魔のうなり声が響き渡ったことで終わった。最後の瞬間に、希望を失った男の眼光だけが、天ノ山の目に焼きついた。

「許してください、兄貴!」

これが男の最後の言葉だった。それは、彼の心の底からの叫びであった。天ノ山は、身体をブルブル震わせて、恐怖に慄いた目から、滝のような涙を流し続けている。

ドンは、地面に置いていた扇子を手にした。彼の左手のタバコからは、煙が立ち昇っている。彼は、足元で七転八倒しながらカオス状態で悶絶している者たちに向かって、手にした扇子を楽器代わりに揺らして、風を送りながら、のどを少し鳴らすと、歌の準備をはじめた。

to be continued...

2011年06月26日

Into the other world

この瞬間、人間の魂が生まれた場所、その“はじまり”のまた源に戻ろうとする、強烈な時間が訪れようとしていた。ガブリエルは、なぜだかわからないが、今晩は彼の乾ききった心に、わずかながらに残っているクリスチャンであることの証明が試されそうな気がしていた。

日本人たちは、まだ、礼儀正しく背筋をピンと立てて正座していた。

メアリーはブルーのショールを肩にかけてシャーマン、ドンの隣で瞑想するときの組み座で座っている。

ガブリエルは、プランタの入ったうす汚れたガラスのコップを口元に近づけた。そして、スペイン語で“乾杯!”と言おう、と皆に提案した。

「サルート!(乾杯)」

ガブリエルは、そのあまりに不味い味が口の中に入ってきた途端に、吐きそうになるのをグッとこらえた。彼は、人々がこれを口にした瞬間に、吐き出す様を今まで何度となく見てきた。

人間の身体というものは、「禁断の果実」には毒があり、そう簡単には喉を通すことができないことを知っているのだろう。

彼はなんとか無理やりその一杯を飲み込むと、空になったグラスに感謝を込めて頭上に掲げてみせ、それを天ノ山に手渡した。

ヤクザの幹部の一人でもあった彼は、こんな夜こそ、誰よりも人一倍、見栄を張って強がって見せたいタイプだ。彼はためらいもせずに、グラスを手にすると一気飲みをし、シャーマンの方を向くと敬意を表して、改めてグラスにハーブを注ぎ込み、同じヤクザ仲間である虹虎に手渡した。

虹虎は、それを荒々しく奪い取ると、特に儀式的なことはせずに、あっさりと一瞬で飲み干した。そして、あっけにとられている皆に向かって、さらにおかわりまでをも促した。

ガブリエルは、この豪快で逞しいヤクザが、同じ量のハーブ液をもう一度、一気に飲み干すのを、あっけにとられらながら見守っていた。最後に、すでに青白い顔をしていた昌美の番になった。

彼女はグラスから舌の上に液体を一滴垂らしたとたんに、激しい吐き気をもよおし、それ以上飲むことは不可能だった。

「彼女は、今日はやめておいた方がいいね。今晩は、男たちだけでやることにしよう」 ドンがその様子を見て言った。

男たちが恐る恐るマットに横になり、心の準備をはじめると、どこからともなく集まってきた夜光虫たちが、さらにブンブンと勢いを増しながら、あたりを激しく飛び交いはじめた。それはまるで、今からここで始まる、ハーブが引き起こすマジカルなショーを見物しようと集まってきているかのようだった。

昌美とメアリーは、3人の静かにしている男たちの隣で横になった。

ドンは自らもプランタを飲むと、しばらくそこに座ったままだったが、タバコに火をつけると、それが何かの合図のように、首を左右に振りはじめた。それはまるで、「さあ、いよいよ、奈落の底まで落ちていくぞ」とでも言っているかのようだ。

2011年06月24日

First novel

My first novel will be published next month. Here is a taste:

この世界で狂気だと思えることは、賢者にとっては神聖だったりする

「今晩は月が出ていない┅┅。いい日になりそうだ」

ペルー人のシャーマンであるドン・イグナチオはつぶやいた。

彼は皆に円陣を組んで座らせ、それぞれの自分たちの毛布とトイレット・ペーパーを用意させた。今から使用されるであろうマットレスは、すでにその場に敷かれていた。

グループの中で、メアリーだけはメンバーたちを見守る係であり、また、いざというときに皆の世話をするナース役になることにした。そこで、ジャングルで古来から宗教儀式に使われている、向精神性の作用を持つハーブ、アヤワスカを煎じて作る「プランタ」のドリンクを飲まないことになっていた。

この暗闇の中で、この瞬間に唯一、信頼できるものがある。

それはシャーマン、ドン・イグナチオの存在だ。

こんな人里離れたジャングルの中で、信じるものを手に入れるには、どれだけお金を出しても買えるものでもない。

ここでのドン・イグナチオの役割は明確だった。

彼は木の椅子に座り、大きなバナナの葉を振り回して集まった者たちに向かって風を送ることだ。

そのバナナの葉が揺れながら、シュッ、シュッと鳴り響く音は、同時にドンが歌うメロディの楽器の役割も果たしている。その歌は、彼が半世紀以上かけて得てきた霊的な学びの中で、ジャングルの精霊たちから教わったものであり、また、今、彼の元に集まっている勇敢な魂たちへの唯一の希望でもあった。

その場は薄暗く、今にも何かが起こりそうな雰囲気だ。

夜光虫たちが大音量であたりを飛び交い、夕暮れの冷たい風がペルーのジャングルから吹き込んで来る。

今ここで、確実に言えることは、これから10分以内に、まず、集まった者たち全員に地獄の体験が待っている、ということだ。そして、その後には、地獄を体験したご褒美を与えられるかのように、今までとは真反対の天国ともいえるような最高の場所に、シャーマンによって導かれるということだった。

ガブリエルは、マエストロであるドンのスペイン語の言葉を一言ずつ日本語に訳していった。

「中央の石に置かれたこの2つの十字架は、今まで数え切れないほどインナー・ジャーニーを体験してきたシャーマンのドンが飾ったもの。それは彼自身が、過去で最悪なほどの苦しいインナー・ジャーニーを体験した時からずっと、お守り代わりとしてここに飾っているとのことです。

今晩、私たちが使うのはブラックプランタというハーブ。このハーブを飲むということは、私たちが、自分たちの中に封印しているダークサイドに直面するということでもあるのです。この世界で見るダークサイドは、結局は、自分たちの中にあるものを映し出しているのです。

ドンいわく、彼にとっての今までの最悪のジャーニーは、自分の身体どころか、魂までもが危険な状態に陥るほどの苦しい体験だったのだけれど、今にして思えば、それは最高の旅だったのかもしれない、とのこと。なぜかというと、そのとき、ドンの元へ聖母マリアが現れたから。

マリア様は、瀕死の状態にあるドンを救ってくれたから。実は、聖母マリアこそが、彼がそれまで会いたいと願い続けてきた唯一の存在であり、この世界における最後の女神だったのですね。以来彼は、いつもこの2つの十字架を、ひとつはマリア様のため、そしてもうひとつは彼女の息子、イエス・キリストのために、ここの祭壇に置いているとのことです」

通訳をしながらも、ガブリエルは、次第に胃にむかつきを感じていた。

天ノ山は、ガブリエルの通訳を聞きながら祭壇に掲げられた十字架を拝んでいる。

昌美の顔色は、だんだんと青白くなってきている。

虹虎は、プランタの液を飲み干す前に、タバコで最後の一服にゆっくりと時間をかけている。

ここジャングルでは、タバコは聖なる植物として扱われているが、ドンは、まさにそのパワーをここで皆に証明しようとしていた。

彼は茶褐色の液体が注がれている古いインカコーラのボトルをつかむと口元の近くに持っていき、タバコを吸いながら、何度か大きな煙をその瓶の口元に吹きかけた。こうすることで、悪霊を払うことができるのだ。

「どんな儀式も、ここではタバコがないと、はじまらないんだよ」

虹虎は、ガブリエルから最近の文明社会では年々、市民権を失いつつあるタバコが、ここでは重要な意味を持つと聞かされた時、なんだか少しうれしそうだった。

「ほう、なんと!やっとアウェーからホームに戻ってこれたというわけだ。タバコを吸うことは、こんなにも意味がある素晴らしいことなんだってね!」

ドンがガブリエルに最初の一杯を注いだとき、悪魔の笑い声のような、けたたましく甲高い金切り声が彼らの上に響いた。

それは野生の大きな野鼠の声だった。その身震いするような鳴き声は、これから全員がプランタによって導かれる見えない世界へ足を踏み入れることを宣言するものだった。

それは、想像をも絶する恐怖に満ちていて、その時々に計算されたようなタイミングで起こるシンクロニシティによってのみ扉が開かれる世界だ。その声は、あたかも、「神は、あわれな汝たちを助けるだろう!」とでもいわんばかりだった。

ガブリエルは、自らも胸に十字架を切らずにはいられなかった。

彼のラテン語が、あたりに響き渡った。

「In Nomie Patri et Filis et Spiritus Sanctii (父と子と精霊の御名において)」

プロローグ

この世界で狂気だと思えることは、賢者にとっては神聖だったりする

「今晩は月が出ていない┅┅。いい日になりそうだ」

ペルー人のシャーマンであるドン・イグナチオはつぶやいた。

彼は皆に円陣を組んで座らせ、それぞれの自分たちの毛布とトイレット・ペーパーを用意させた。今から使用されるであろうマットレスは、すでにその場に敷かれていた。

グループの中で、メアリーだけはメンバーたちを見守る係であり、また、いざというときに皆の世話をするナース役になることにした。そこで、ジャングルで古来から宗教儀式に使われている、向精神性の作用を持つハーブ、アヤワスカを煎じて作る「プランタ」のドリンクを飲まないことになっていた。

この暗闇の中で、この瞬間に唯一、信頼できるものがある。

それはシャーマン、ドン・イグナチオの存在だ。

こんな人里離れたジャングルの中で、信じるものを手に入れるには、どれだけお金を出しても買えるものでもない。

ここでのドン・イグナチオの役割は明確だった。

彼は木の椅子に座り、大きなバナナの葉を振り回して集まった者たちに向かって風を送ることだ。

そのバナナの葉が揺れながら、シュッ、シュッと鳴り響く音は、同時にドンが歌うメロディの楽器の役割も果たしている。その歌は、彼が半世紀以上かけて得てきた霊的な学びの中で、ジャングルの精霊たちから教わったものであり、また、今、彼の元に集まっている勇敢な魂たちへの唯一の希望でもあった。

その場は薄暗く、今にも何かが起こりそうな雰囲気だ。

夜光虫たちが大音量であたりを飛び交い、夕暮れの冷たい風がペルーのジャングルから吹き込んで来る。

今ここで、確実に言えることは、これから10分以内に、まず、集まった者たち全員に地獄の体験が待っている、ということだ。そして、その後には、地獄を体験したご褒美を与えられるかのように、今までとは真反対の天国ともいえるような最高の場所に、シャーマンによって導かれるということだった。

ガブリエルは、マエストロであるドンのスペイン語の言葉を一言ずつ日本語に訳していった。

「中央の石に置かれたこの2つの十字架は、今まで数え切れないほどインナー・ジャーニーを体験してきたシャーマンのドンが飾ったもの。それは彼自身が、過去で最悪なほどの苦しいインナー・ジャーニーを体験した時からずっと、お守り代わりとしてここに飾っているとのことです。

今晩、私たちが使うのはブラックプランタというハーブ。このハーブを飲むということは、私たちが、自分たちの中に封印しているダークサイドに直面するということでもあるのです。この世界で見るダークサイドは、結局は、自分たちの中にあるものを映し出しているのです。

ドンいわく、彼にとっての今までの最悪のジャーニーは、自分の身体どころか、魂までもが危険な状態に陥るほどの苦しい体験だったのだけれど、今にして思えば、それは最高の旅だったのかもしれない、とのこと。なぜかというと、そのとき、ドンの元へ聖母マリアが現れたから。

マリア様は、瀕死の状態にあるドンを救ってくれたから。実は、聖母マリアこそが、彼がそれまで会いたいと願い続けてきた唯一の存在であり、この世界における最後の女神だったのですね。以来彼は、いつもこの2つの十字架を、ひとつはマリア様のため、そしてもうひとつは彼女の息子、イエス・キリストのために、ここの祭壇に置いているとのことです」

通訳をしながらも、ガブリエルは、次第に胃にむかつきを感じていた。

天ノ山は、ガブリエルの通訳を聞きながら祭壇に掲げられた十字架を拝んでいる。

昌美の顔色は、だんだんと青白くなってきている。

虹虎は、プランタの液を飲み干す前に、タバコで最後の一服にゆっくりと時間をかけている。

ここジャングルでは、タバコは聖なる植物として扱われているが、ドンは、まさにそのパワーをここで皆に証明しようとしていた。

彼は茶褐色の液体が注がれている古いインカコーラのボトルをつかむと口元の近くに持っていき、タバコを吸いながら、何度か大きな煙をその瓶の口元に吹きかけた。こうすることで、悪霊を払うことができるのだ。

「どんな儀式も、ここではタバコがないと、はじまらないんだよ」

虹虎は、ガブリエルから最近の文明社会では年々、市民権を失いつつあるタバコが、ここでは重要な意味を持つと聞かされた時、なんだか少しうれしそうだった。

「ほう、なんと!やっとアウェーからホームに戻ってこれたというわけだ。タバコを吸うことは、こんなにも意味がある素晴らしいことなんだってね!」

ドンがガブリエルに最初の一杯を注いだとき、悪魔の笑い声のような、けたたましく甲高い金切り声が彼らの上に響いた。

それは野生の大きな野鼠の声だった。その身震いするような鳴き声は、これから全員がプランタによって導かれる見えない世界へ足を踏み入れることを宣言するものだった。

それは、想像をも絶する恐怖に満ちていて、その時々に計算されたようなタイミングで起こるシンクロニシティによってのみ扉が開かれる世界だ。その声は、あたかも、「神は、あわれな汝たちを助けるだろう!」とでもいわんばかりだった。

ガブリエルは、自らも胸に十字架を切らずにはいられなかった。

彼のラテン語が、あたりに響き渡った。

「In Nomie Patri et Filis et Spiritus Sanctii (父と子と精霊の御名において)」