2010年03月08日

地球巡礼者─アースピルグリム─(2)人間の欲望──聖なる執着

こんにちは、YOU are EARTHの篠崎です。前回に引き続き、「地球巡礼者─アースピルグリム─」の解説を致します。

「巡礼」という名を出せば、大抵引き合いに出されるのは「エルサレム」でしょう。

私は子供時代からイエス・キリストを尊敬していたので(注※実家は浄土宗なので、まったく無縁ですが)、いつかは必ず行ってみたい──そう思える場所でした。

しかし、今やその面影は人々の小競り合いによって、打ち消されてしまった──映画「アースピルグリム」の中に出てきた聖職者達の争いを見て、溜息を吐きたくなったのは私だけではないはずです。

何故、あのように聖地が奪い合われるようになったのか──そもそも「キリスト教」「ユダヤ教」「イスラム教」の違いが分からない方もいらっしゃるのではないかと存じます。

最初にあったのは「ユダヤ教」です。旧約聖書を中心に教えを説くのがユダヤ教であり、その教えは「ノアの方舟」や「バベルの塔」「モーセの十戒」など、どことなく戒めを感じさせるものも多く、今で言う「慈愛」とはほど遠い印象も受けます。

その後に誕生したのは「キリスト教」。しかし、イエス・キリストは最初からユダヤ教を批判していたわけではなく、教義主義に陥っているファリサイ派(パリサイ派という記載もあり)の人々の姿勢を批判していたに過ぎません。イエスが求めたのは「純粋な神への信仰」であり、それは供物や寄付などとといった物質に頼るものではなかったからです。何故そう言えるのか──それは、イエス自身が「自らの身を十字架に捧げた」ことが象徴しています。

そして、西暦に入ってから500年前後に誕生したのが「イスラム教」です(もっとも、イスラム教の巡礼はメッカ((現在のサウジアラビア))も主流ですが)。

これは、当時商人だったムハンマドが瞑想中、ガブリエル(アラビア語読みはジブリール)から啓示を受け、そこから派生しました。ムハンマドは当初自分が発狂したのではないかと苦悩しましたが(ムハンマドはとても堅実で、まじめな人柄だったそうです)、彼の口から語られる言葉の多くが人々の感動を呼び起こし、まずは家族が彼の言葉を受け入れ、そのうちに周囲へと波及し、イスラム教へと発展していったそうです。

ですので、言ってしまえばこの三つの宗教は「兄弟」のような関係性でもあるのです。それが何故か、今のような事態となってしまった──。

ユダヤ教にしろ、キリスト教にしろ、イスラム教にしろ、「最初は本当に、純粋な神の言葉だったのだろう」私はそのように感じています。

しかし、何故今のような現状を引き起こしたかと言えば──それはひとえに「聖なる執着」。

「アースピルグリム」で語られていた通り、「エルサレムが最も聖地であるという執着が生み出したが故の結末」だと、私には思えるのです。

私は、映画の中にあったメッセージに、強く心を揺さぶられました。

人間同士の戦争や対立が、神の御名に対する見解の違いから起こっている。

なんと愚かなことだろう。

争いを望む者はおらず、全員が友好の長いテーブルへの着席を待っているというのに……。

称えるのはひとつ。

賛美すべきはただひとつ。

巨大な鉢の中へ水差しの水を注ぐように、

すべての宗教と神に捧げる歌はひとつの歌。

違いはただの幻に過ぎないのだ。

太陽の光は反射する壁によって……まったく違って見えることもある。

それでも、同じ光なのだ。

私たちは太陽の光から衣服と、時空の中にある個性を借りているにすぎない。

神を超える時光を、反射しているのだ。

この言葉は、「ひとつの神」という存在に背を向け争い続ける愚かな人類を端的に述べている──そう私は思います。

親にとって、愛すべき子に差別などない。

どの子供だって、みな等しく愛すべき存在なのに、かたや子供同士は「やれ自分の方が愛されている」「やれ、お前の信じている親は本当の親じゃない」──そんなことを言って争っているのと大差はないのですから。

しかし、だからといって「どの子供の言っていることが正しい」なんていうことでもありません。言ってしまえば、「誰もが正しく、誰もが間違っているのかもしれない」。それはひとえに「視点の角度」が違うだけの話でしかないのだろうと、私にはそう思えるのです。

ある人はそのものを見て「これは円だ」と主張し、ある人は「違う! これは三角形だ」と主張したとしましょう。

でも、真実の姿は「円錐」であったとしたら──どうでしょうか?

下から見上げればそれは円にしか見えず、横から見れば「三角形」に見える。

どちらの言っていることも「正しくて」、ある一方では「間違っている」。

今起きている宗教観の争いも、実はそんな単純なものなのかもしれません。

インドの「バガヴァッド・ギータ」に、このような言葉が書かれていると、サティシュ・クマールが紹介しています。

「すべては、自分のものではない。それぞれが自らに属し、宇宙は宇宙に属している。

自分は宇宙の一部に過ぎない。すべての苦しみや悩みは「執着心」から生まれます。」

私の子供。

私のお金。

私の家。

私の夫。私の家族。

私のもの。

所有という概念が「如何に争いを呼び起こすのか」が、端的に示されています。

所有が、本当の平和を生み出すことはあり得ません。

それに神は、「所有して欲しい」などと願うものでしょうか?

愛する子にものを授け、「お前だけが特別に使いなさい」なんて言うでしょうか?

その真実に気づけるまで、まだまだ人類は試行錯誤を続けなければならないとしたら──何とも愚かな話ですね。

巡礼が産んだ──望ましくない結果。

あまりにも哀しすぎる顛末です。

サティシュ・クマールが、この章をこのような言葉で締めくくっています。

「第二のアイデンティティは切り捨てましょう。

日本、アメリカ、イギリス、インド、中国などの国籍ではなく、

『人間というアイデンティティ』を、大切にしましょう。」

果たして私たちは、「人間としてのアイデンティティ」を大切にして生きて来れたのでしょうか?

決して「そうではない」ということは、もう皆さんが歴史の中で学んで来たことだと思います。

そして、今もそれはすでに進行中です。

では、ここから先私たち人類の前に立ちはだかるものは何なのか──これは次回、ご紹介します。

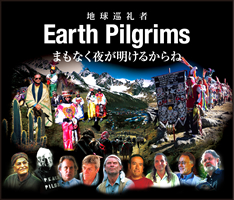

DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえて視聴して頂けましたら幸甚です。)

エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。

17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。

「巡礼」という名を出せば、大抵引き合いに出されるのは「エルサレム」でしょう。

私は子供時代からイエス・キリストを尊敬していたので(注※実家は浄土宗なので、まったく無縁ですが)、いつかは必ず行ってみたい──そう思える場所でした。

しかし、今やその面影は人々の小競り合いによって、打ち消されてしまった──映画「アースピルグリム」の中に出てきた聖職者達の争いを見て、溜息を吐きたくなったのは私だけではないはずです。

何故、あのように聖地が奪い合われるようになったのか──そもそも「キリスト教」「ユダヤ教」「イスラム教」の違いが分からない方もいらっしゃるのではないかと存じます。

最初にあったのは「ユダヤ教」です。旧約聖書を中心に教えを説くのがユダヤ教であり、その教えは「ノアの方舟」や「バベルの塔」「モーセの十戒」など、どことなく戒めを感じさせるものも多く、今で言う「慈愛」とはほど遠い印象も受けます。

その後に誕生したのは「キリスト教」。しかし、イエス・キリストは最初からユダヤ教を批判していたわけではなく、教義主義に陥っているファリサイ派(パリサイ派という記載もあり)の人々の姿勢を批判していたに過ぎません。イエスが求めたのは「純粋な神への信仰」であり、それは供物や寄付などとといった物質に頼るものではなかったからです。何故そう言えるのか──それは、イエス自身が「自らの身を十字架に捧げた」ことが象徴しています。

そして、西暦に入ってから500年前後に誕生したのが「イスラム教」です(もっとも、イスラム教の巡礼はメッカ((現在のサウジアラビア))も主流ですが)。

これは、当時商人だったムハンマドが瞑想中、ガブリエル(アラビア語読みはジブリール)から啓示を受け、そこから派生しました。ムハンマドは当初自分が発狂したのではないかと苦悩しましたが(ムハンマドはとても堅実で、まじめな人柄だったそうです)、彼の口から語られる言葉の多くが人々の感動を呼び起こし、まずは家族が彼の言葉を受け入れ、そのうちに周囲へと波及し、イスラム教へと発展していったそうです。

ですので、言ってしまえばこの三つの宗教は「兄弟」のような関係性でもあるのです。それが何故か、今のような事態となってしまった──。

ユダヤ教にしろ、キリスト教にしろ、イスラム教にしろ、「最初は本当に、純粋な神の言葉だったのだろう」私はそのように感じています。

しかし、何故今のような現状を引き起こしたかと言えば──それはひとえに「聖なる執着」。

「アースピルグリム」で語られていた通り、「エルサレムが最も聖地であるという執着が生み出したが故の結末」だと、私には思えるのです。

私は、映画の中にあったメッセージに、強く心を揺さぶられました。

人間同士の戦争や対立が、神の御名に対する見解の違いから起こっている。

なんと愚かなことだろう。

争いを望む者はおらず、全員が友好の長いテーブルへの着席を待っているというのに……。

称えるのはひとつ。

賛美すべきはただひとつ。

巨大な鉢の中へ水差しの水を注ぐように、

すべての宗教と神に捧げる歌はひとつの歌。

違いはただの幻に過ぎないのだ。

太陽の光は反射する壁によって……まったく違って見えることもある。

それでも、同じ光なのだ。

私たちは太陽の光から衣服と、時空の中にある個性を借りているにすぎない。

神を超える時光を、反射しているのだ。

この言葉は、「ひとつの神」という存在に背を向け争い続ける愚かな人類を端的に述べている──そう私は思います。

親にとって、愛すべき子に差別などない。

どの子供だって、みな等しく愛すべき存在なのに、かたや子供同士は「やれ自分の方が愛されている」「やれ、お前の信じている親は本当の親じゃない」──そんなことを言って争っているのと大差はないのですから。

しかし、だからといって「どの子供の言っていることが正しい」なんていうことでもありません。言ってしまえば、「誰もが正しく、誰もが間違っているのかもしれない」。それはひとえに「視点の角度」が違うだけの話でしかないのだろうと、私にはそう思えるのです。

ある人はそのものを見て「これは円だ」と主張し、ある人は「違う! これは三角形だ」と主張したとしましょう。

でも、真実の姿は「円錐」であったとしたら──どうでしょうか?

下から見上げればそれは円にしか見えず、横から見れば「三角形」に見える。

どちらの言っていることも「正しくて」、ある一方では「間違っている」。

今起きている宗教観の争いも、実はそんな単純なものなのかもしれません。

インドの「バガヴァッド・ギータ」に、このような言葉が書かれていると、サティシュ・クマールが紹介しています。

「すべては、自分のものではない。それぞれが自らに属し、宇宙は宇宙に属している。

自分は宇宙の一部に過ぎない。すべての苦しみや悩みは「執着心」から生まれます。」

私の子供。

私のお金。

私の家。

私の夫。私の家族。

私のもの。

所有という概念が「如何に争いを呼び起こすのか」が、端的に示されています。

所有が、本当の平和を生み出すことはあり得ません。

それに神は、「所有して欲しい」などと願うものでしょうか?

愛する子にものを授け、「お前だけが特別に使いなさい」なんて言うでしょうか?

その真実に気づけるまで、まだまだ人類は試行錯誤を続けなければならないとしたら──何とも愚かな話ですね。

巡礼が産んだ──望ましくない結果。

あまりにも哀しすぎる顛末です。

サティシュ・クマールが、この章をこのような言葉で締めくくっています。

「第二のアイデンティティは切り捨てましょう。

日本、アメリカ、イギリス、インド、中国などの国籍ではなく、

『人間というアイデンティティ』を、大切にしましょう。」

果たして私たちは、「人間としてのアイデンティティ」を大切にして生きて来れたのでしょうか?

決して「そうではない」ということは、もう皆さんが歴史の中で学んで来たことだと思います。

そして、今もそれはすでに進行中です。

では、ここから先私たち人類の前に立ちはだかるものは何なのか──これは次回、ご紹介します。

DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえて視聴して頂けましたら幸甚です。)

エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。

17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。

Posted by エハン at 07:15

│アースピルグリム