2010年03月06日

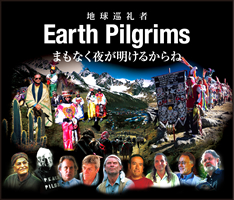

地球巡礼者─アースピルグリム─(1) 公案について

こんにちは、YOU are EARTHの篠崎です。

先日、これから「エハンさんの著作に関する解説をご紹介する」旨お知らせしましたが、第一回目のシリーズは「地球巡礼者─アースピルグリム─」をいくつかのカテゴリーに分けてご紹介します。

私がこの作品を拝見した際、正直に受けた感想は「この作品の本当の意味や良さを、果たして日本人のどれだけ多くの人が理解出来るのだろうか」という疑問でした。

それは決して、日本人を卑下してのことではありません。

日本の国土の条件、民族性、歩んできた歴史、あらゆるものをトータルし踏まえた上での感想だったのです。

巡礼者という言葉は、どうしたところで定住者の人に理解しがたい言葉です。

映画作品に出てきた空海にしろ芭蕉にしろ、彼らは多くの土地を歩み、その中でさまざまな体験を経て研鑽を積み上げた人達です。そうした体験がなければ、すぐさま巡礼という言葉に馴染めない──そう考える人も多いのではないでしょうか?(勿論、ここで言われている巡礼というのは「定住云々」という表層的な意味ではないのですが、それは後日、違う記事で解説します。)

日本は「島国」です。勿論イギリスだって島国ではありますが、バイキングという「海の移住者達」を背景にもった国と「最初から土着していた国の特性」とはやはりどうしたところで差があります。

また、黄色人種の特色や白人の特色による「歴史的な差違」が日本の独特な風習を生み出した可能性もあるでしょう。

日本は「島国」であり、かつ「江戸時代まで鎖国していた」という様々な要素、および第二次世界大戦を経て「アメリカの文化を人真似のごとく取り入れるしかなかった」という条件も踏まえた中で、どうしたところで「地球巡礼者」という映画の意味を理解しづらい民族性なのではないか──そのように私は感じたのです。

また、エルサレムを中心とした宗教紛争に関しても、日本人は「他人事」のように思ってしまう人が多いかもしれません。

それは、決して日本人が「冷たい」と言っているわけではありません。学校教育の中で「宗教や哲学、思想」というものをしっかり教えてこなかったことが原因の一端だと私は感じています。私は哲学科出身故、倫理や思想史を中心に学んできましたが、それだって「ごくごくさわりの部分だけ」です。世界史における倫理や思想史における割合は本当にごく僅かで、順当に学校教育を経た人であればイスラムの宗教史、キリストの宗教史を知っている方がごく僅かであっても「無理はない」──そのように思えるのです。

日本の学校教育は「高い偏差値」を取る為だけにあって、本当のこころの教育をする為のものではなかった──そうした弊害が、様々な形で、今日本に押し寄せているのかもしれません。

その為、この映画作品は日本人にとって「理解しがたいもの」になってしまう面も否定は出来ない──そう私は思いました。

でも、本来この映画で語られているのは「遙かに深淵で壮大なテーマ」なのです。

この作品の中には「今、日本人に必要な答えが『描かれている』」私はそう感じました。

いえ、それは日本に限ったことではなく、世界中のすべての人に言えることなのかもしれません。

私たちは既存システムにおける限界のすれすれに立たされているにも関わらず、それでもなお、「従来のやり方」でそれを無理矢理型にはめようとしています。

それでは「何も解決しないのだ」ということを、「地球巡礼者─アースピルグリム─」では語っています。

私たちがこの追い詰められた状態の中で「何を、どうすればいいのか」──その答えは「公案にある」、この映画ではそう語られています。

公案というのは「禅公案」のことです。

馴染みのない方の為に簡単に説明しますと、日本における禅には道元の開いた「曹洞宗」と白隠の「臨済宗」(実際日本に持ち込んだのは栄西ですが、江戸時代に再度臨済禅を白陰が立て直してからの方が有名になった関係で白隠禅とも呼ばれています)の二者があります。

禅公案を元に行うのは後者の「臨済宗」です。曹洞宗では「何も言わず、ただ座る(黙照禅)」ことを目的にし、対して臨済宗では「看話禅」といって、公案を掘り下げることを目的としています。

もっとも、そんな呼び名は「どうでもいい」ことであって、曹洞宗にしろ臨済宗にしろ「目先だけの現実を超え、その向こう側に答えを求める」という姿勢は共通している──私はそのように感じています。

要するに、「目先だけの損得、利潤、合理的な考え方では、『もう何も解決しないところまで来ているんだ』」ということを、私たちはまず何よりも自覚すべきなのではないでしょうか。

社会が行き詰まっているのも、国が行き詰まっているのも、誰が悪いわけでもなく──「私達、個々人にだって責任があるのだ」と、私はそう思えるのです。

なら「どうすればいいのか」?

それは、「私たちひとりひとりが導き出すべきもの」であり、誰かに教わったりすがって導いてもらうものではないのでしょう。

それこそが「独立個人の本当の意味」であり、私たちが向かおうとする時代にとって最低必要条件なのかもしれません。

余談ですが。

「思考を突き詰めれば、やがて認識の壁にぶち当たってしまう。そして、その壁を越えられた時にこそ、私たちは自分達を束縛していた殻をつきやぶることが出来るのかも知れない」──多少言葉を変えていますが、人智学(アントロポゾフィー)で有名なルドルフ・シュタイナーも同じように言っています。

彼が禅を体験していたかどうか定かではありませんが、「認識できる現象を超えたところにこそ、答えがある」ということを、同じように彼も知っていたのかもしれません。

DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえてさらに視聴して頂けましたら幸甚です。)

エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。

17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。

先日、これから「エハンさんの著作に関する解説をご紹介する」旨お知らせしましたが、第一回目のシリーズは「地球巡礼者─アースピルグリム─」をいくつかのカテゴリーに分けてご紹介します。

私がこの作品を拝見した際、正直に受けた感想は「この作品の本当の意味や良さを、果たして日本人のどれだけ多くの人が理解出来るのだろうか」という疑問でした。

それは決して、日本人を卑下してのことではありません。

日本の国土の条件、民族性、歩んできた歴史、あらゆるものをトータルし踏まえた上での感想だったのです。

巡礼者という言葉は、どうしたところで定住者の人に理解しがたい言葉です。

映画作品に出てきた空海にしろ芭蕉にしろ、彼らは多くの土地を歩み、その中でさまざまな体験を経て研鑽を積み上げた人達です。そうした体験がなければ、すぐさま巡礼という言葉に馴染めない──そう考える人も多いのではないでしょうか?(勿論、ここで言われている巡礼というのは「定住云々」という表層的な意味ではないのですが、それは後日、違う記事で解説します。)

日本は「島国」です。勿論イギリスだって島国ではありますが、バイキングという「海の移住者達」を背景にもった国と「最初から土着していた国の特性」とはやはりどうしたところで差があります。

また、黄色人種の特色や白人の特色による「歴史的な差違」が日本の独特な風習を生み出した可能性もあるでしょう。

日本は「島国」であり、かつ「江戸時代まで鎖国していた」という様々な要素、および第二次世界大戦を経て「アメリカの文化を人真似のごとく取り入れるしかなかった」という条件も踏まえた中で、どうしたところで「地球巡礼者」という映画の意味を理解しづらい民族性なのではないか──そのように私は感じたのです。

また、エルサレムを中心とした宗教紛争に関しても、日本人は「他人事」のように思ってしまう人が多いかもしれません。

それは、決して日本人が「冷たい」と言っているわけではありません。学校教育の中で「宗教や哲学、思想」というものをしっかり教えてこなかったことが原因の一端だと私は感じています。私は哲学科出身故、倫理や思想史を中心に学んできましたが、それだって「ごくごくさわりの部分だけ」です。世界史における倫理や思想史における割合は本当にごく僅かで、順当に学校教育を経た人であればイスラムの宗教史、キリストの宗教史を知っている方がごく僅かであっても「無理はない」──そのように思えるのです。

日本の学校教育は「高い偏差値」を取る為だけにあって、本当のこころの教育をする為のものではなかった──そうした弊害が、様々な形で、今日本に押し寄せているのかもしれません。

その為、この映画作品は日本人にとって「理解しがたいもの」になってしまう面も否定は出来ない──そう私は思いました。

でも、本来この映画で語られているのは「遙かに深淵で壮大なテーマ」なのです。

この作品の中には「今、日本人に必要な答えが『描かれている』」私はそう感じました。

いえ、それは日本に限ったことではなく、世界中のすべての人に言えることなのかもしれません。

私たちは既存システムにおける限界のすれすれに立たされているにも関わらず、それでもなお、「従来のやり方」でそれを無理矢理型にはめようとしています。

それでは「何も解決しないのだ」ということを、「地球巡礼者─アースピルグリム─」では語っています。

私たちがこの追い詰められた状態の中で「何を、どうすればいいのか」──その答えは「公案にある」、この映画ではそう語られています。

公案というのは「禅公案」のことです。

馴染みのない方の為に簡単に説明しますと、日本における禅には道元の開いた「曹洞宗」と白隠の「臨済宗」(実際日本に持ち込んだのは栄西ですが、江戸時代に再度臨済禅を白陰が立て直してからの方が有名になった関係で白隠禅とも呼ばれています)の二者があります。

禅公案を元に行うのは後者の「臨済宗」です。曹洞宗では「何も言わず、ただ座る(黙照禅)」ことを目的にし、対して臨済宗では「看話禅」といって、公案を掘り下げることを目的としています。

もっとも、そんな呼び名は「どうでもいい」ことであって、曹洞宗にしろ臨済宗にしろ「目先だけの現実を超え、その向こう側に答えを求める」という姿勢は共通している──私はそのように感じています。

要するに、「目先だけの損得、利潤、合理的な考え方では、『もう何も解決しないところまで来ているんだ』」ということを、私たちはまず何よりも自覚すべきなのではないでしょうか。

社会が行き詰まっているのも、国が行き詰まっているのも、誰が悪いわけでもなく──「私達、個々人にだって責任があるのだ」と、私はそう思えるのです。

なら「どうすればいいのか」?

それは、「私たちひとりひとりが導き出すべきもの」であり、誰かに教わったりすがって導いてもらうものではないのでしょう。

それこそが「独立個人の本当の意味」であり、私たちが向かおうとする時代にとって最低必要条件なのかもしれません。

余談ですが。

「思考を突き詰めれば、やがて認識の壁にぶち当たってしまう。そして、その壁を越えられた時にこそ、私たちは自分達を束縛していた殻をつきやぶることが出来るのかも知れない」──多少言葉を変えていますが、人智学(アントロポゾフィー)で有名なルドルフ・シュタイナーも同じように言っています。

彼が禅を体験していたかどうか定かではありませんが、「認識できる現象を超えたところにこそ、答えがある」ということを、同じように彼も知っていたのかもしれません。

DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえてさらに視聴して頂けましたら幸甚です。)

エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。

17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。