2007年11月11日

第2章 お遍路は人生のレッスンだ

7月11日の朝、神戸は夏空が広がり、風が強く吹いていた。

僕はバイクにまたがり、一路徳島市を目指していた。リュックにはノートパソコン、本、着替えに

巻き煙草、そして巡礼地図。

お遍路には決まったルートがあることは知っていたけれど、事前にあまり調べることはしなかった。

そもそも、僕はガイドマップみたり、事前に調べたりすることは好きじゃないんだね。若いときから

そうだった。「インドはだいたい東のほうでしょ」とかね。アバウトに分かれば、とにかく行けばいい

んだ。調べすぎるとロクなことはない。縛られるだけだ。

「よっしゃ、やったるでー」

明石海峡大橋は強い横風が吹いていた。バイクに風は大敵だ。まるで行く手を阻むかのよう

だった。荷物は重い。横風にふわっと持っていかれそうになる。ハンドルを握り締めていないと

転倒しかねない。〝お前、この強風でもお遍路するんか。死ぬかもしれんぞ、わかっとるか〟

風神様に試されているようだった。僕も本気で祈ったね。〝お遍路やらせてください。頼みます〟

と。ようやく風がおさまったのは、徳島市内に入ってからだった。まさに、最初から試練のスタート

だった。

といっても、実は、最初は、お遍路をする予定ではなかったんだね。

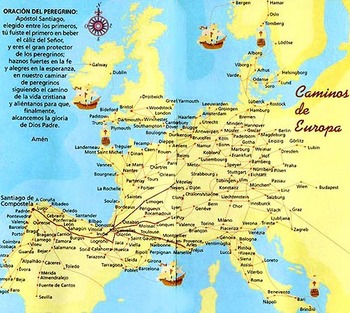

当初予定していたのは、スペインにあるサンチャゴ・デ・コンポステーラへの巡礼の道カミーノを

歩くことだった。カミーノは、スコットランド人として、そして一応クリスチャンとして、一生に一度は

歩かないと駄目だと思っていたし、人生の区切りにふさわしい。日本でも、シャーリーマクレーン

やパウロ・コエーリョの本などで知っている人も多いだろう。

54歳の誕生日が近づいてきていた。50歳を過ぎた頃から、人生の残りの時間について考える

ようになっていた。この年齢で、一度今までの人生を眺めわたし、1サイクル完成させたいという

思いが強くなってきていた。言っておくけれど、何かの記念とか思い出に浸るということとは、

まったく違う。これからを生きていくための使命を果たしておきたかったのだ。

日本でも「人生五十年」と言う。サラリーマンなら定年が見え始める年齢だ。会社に入って30年、

一見順調な人生に見えたって、自分自身の決まりきった思考に行き詰まりを感じていない人はい

ないはずだ。たとえバリバリ出世していたとしてもね。別にこれは特別な問題じゃない。

自分のこと、健康のこと、夫婦のこと、いよいよ直面しなくちゃいけない課題が見えてくるということ。

逃げていたって始まらない。

カミーノに行きたい理由は、有名だからというだけではなかった。僕がここ数年調べ続けてきた

「テンプル騎士団」が、カミーノを完成させたという説があるからだ。

テンプル騎士団は『ダ・ヴィンチコード』にも出てくるから、名前くらいは知っている読者もいるだ

ろう。十字軍に端を発する騎士修道会であり、全ヨーロッパに支部を張りめぐらせた巨大金融

結社でもある。

12世紀頃、サンチャゴ・デ・コンポステーラに向かう巡礼者のために、宿泊施設をくまなく設置し、

食事の世話もし、ルートを整備したのがテンプル騎士団だったのだ。当時、この道を歩くために、

旅人は1か月分の金貨銀貨を持って歩かねばならなかった。当然、追剥にも狙われるし、第一重

すぎる。そこでテンプル騎士団はきわめて合理的なシステムを編み出した。

それがテンプル騎士団発行の預金ノートだ。巡礼をしている間は、旅人は宿泊所や食堂で使った

額をノートに記入するだけでいい。あとは、目的地で精算すればよかった。まさにクレジットカード

の原型だ。

ちなみに、テンプル騎士団は銀行の原型も作り上げていた。当時、各国の王は戦費の調達に頭

を悩ませていた。戦地に遠征するのに、莫大な金を持ち歩くわけに行かない。その悩みを解決する

のに手を貸したのが、テンプル騎士団の支部ネットワークだった。

騎士団の各国の支部は独特な円形の建物で、屈強な戦士が入口をガードしていた。王たちは自分

の国の支部に財貨を預けたのだ。そこで小切手を発行してもらえば、あとはどの国でも金が引き出

せる仕組みだった。

修道会として清貧を重んじ、スピリチュアルでありながら、巨大な金融システムを利用して巡礼者

のために力を尽くしたテンプル騎士団。そのなかで脈々と巡礼者が歩き続けてきたカミーノ。

どうしても行きたい……行かなくちゃ駄目だーと心の中で叫んだ。

ところが、この道は全行程800キロ。歩き通すには少なくとも一ヶ月はかかる。

「ああー、そんなに仕事休めん……。どうしたものか」僕は迷っていた。何回かに分けて歩くのは、

もっと大変なことになる。でも行きたい。誕生日まであと2ヶ月足らずの5月になっても、僕はまだ

決めかねていた。

バチカンの最近の発表で「テンプル騎士団は無罪だった」ことをある本で

証明した。

Posted by エハン at

07:23

│Autobiography